TOPONIMIA DEL HORROR

Creo que era una mañana lluviosa y fría, aunque suene tópico; creo que así era. Me había alzado al amanecer, para trabajar, y aún estaba oscuro. Me abrigué, pues en mi piso hace frío, y procurando no hacer ruido para proteger su sueño, me puse frente a mi ordenador y empecé mi búsqueda a través de Internet, la base de mi trabajo, mi única materia útil. Buscaba saber algo sobre una ciudad alemana, del norte de Baviera, región que está a su vez al Sur del país, lindando con Suiza y con Austria. Una región católica, cervecera y verde, o por lo menos en esos clichés pensaba mientras me acababa de despertar. Las primeras decenas de minutos, cuando me despierto a esas horas intempestivas, algo monacales, constituyen un lapso de tiempo extraño, pues en la mente somnolienta se cruzan pensamientos e imágenes que no controlamos. Creo que reencuentro, sentado frente a mi ordenador, absorbiendo imágenes, inmóvil y en un silencio (un silencio relativo, un silencio urbano, con el sonido de las ambulancias y el despertador de algún vecino madrugador que retumba en el patio), que sólo rompe el dulce sonido del teclear, con ese efecto de mecedora que tiene, creo que reencuentro, decía, sensaciones de mi infancia. Es probable que sea por ese debatirse entre sueño y vigilia, por la dificultad de luchar contra esas potentes bocanadas de somnolencia, que siempre me recuerdan a la vuelta a casa desde alguna reunión con amigos de mis padres, en brazos de mi padre, mientras intentaba no dormirme del todo.

En todo caso, era aquél el estado de las cosas, mientras empezaba a clarear la habitación y yo me empantanaba lentamente en la búsqueda de alguna información sobre Erlangen, una ciudad, al parecer muy característica del urbanismo idealista barroco, cuya expansión y modesta importancia a lo largo de los siglos se debe a la expulsión de los hugonotes de Francia, que fueron acogidos allí, en una región católica, curiosamente, pero sin duda más tolerante de lo que era la Francia de la época. Me perdía, pues, y decidí posponer el verdadero trabajo y buscar una imagen satélite de la ciudad que me permitiera ilustrar el texto que algún día esperaba escribir. No siempre es fácil encontrar una ciudad en esas imágenes, fascinantes por su perpendicularidad, por la facilidad con que nos hacen acceder a la organización del espacio natural y, dentro de éste, al espacio transformado por el hombre, reorganizado en núcleos y nexos.

Encontré Munich, la capital de Baviera y, en busca de Erlangen, me desplacé hacia el norte, pues Munich ya casi linda con Suiza y las faldas de los Alpes y así Baviera, su región, se extiende hacia el norte. Concretamente, me desplazaba hacia el Noroeste y todo eran valles verdes y pequeñas ciudades; incluso a ratos veía emerger la masa verde oscuro, casi marrón, de la Selva Negra. Era, en suma, un paisaje algo idílico y me sedujo por esa aversión que padezco, tan típica de la gente del sur, por los paisajes secos y mediterráneos, por esos marrones mortecinos (para mí, quiero decir, el verde es sinónimo de vida) y me desplazaba por la región, como quien disfruta del paisaje mientras conduce hasta que comprendí que había salido de Baviera y me adentraba en Baden-Wurtenberg, la región colindante y volví bruscamente hacia el Este, viendo pasar, fugaz, un nombre frente a mis ojos, un nombre que no reconocí yo directamente, sino que más bien se coló en mi subconsciente y a través de la retina introdujo la imágenes del terror mismo, que me arrancaron de mi ensoñación infantil y me entregaron a la realidad de lo que es y sobre todo de lo que fue y nunca dejará de ser.

Me detuve sobre alguna ciudad cuyo nombre no recuerdo y volví lentamente hacia el Oeste hasta que encontré, al cabo de unos segundos, la palabra: Dachau. El primer campo de concentración nazi de la historia, el primer eslabón del horror absoluto, se encontraba allí, en medio del verdor y las autopistas, en plena región cervecera y ultramoderna, tecnológica. Dachau, al fin y al cabo, no es sino una palabra. No sé si es su origen, pero sé que Dach quiere decir asilo, cobijo o cubierta; Dachau sería, pues, el lugar refugio, quizás precisamente para los hugonotes expulsados, quién sabe. Para nosotros, Dachau quiere decir horror, masacre, destrucción, genocidio, al igual que Mauthausen, Büchenwald, Dora, Treblinka y sobre todo, el sinónimo del horror, Auschwitz. Los franceses expulsaron a los hugonotes y enriquecieron al sur de Alemania; los alemanes no expulsaron a los judíos, los encerraron en el refugio y de allí sólo salieron cadáveres y odio.

Ésa es la toponimia del horror moderno. Pero Dachau no es sólo Dachau, sino que también es, hoy (en esta mañana fría de Barcelona, creo a fin de cuentas que no llovía y la luminosidad ya debía de reinar en mi salón), un lugar y unas gentes, unas plazas, unas calles con comercios y adolescentes que se enamoran y todo lo que hay en una ciudad. Así que decido observarla, decido que Dachau puede ser algo distinto a lo que evoca la palabra, decido acercarme poco a poco con el zoom de la imagen satélite, aunque la definición en ese punto no es la mejor, porque los lugares y las gentes no son sólo lo que fueron, aunque la inercia sea tan fuerte como lo es en este caso. Hay un presente, qué demonios, me digo a mí mismo y existe la posibilidad de que los 60 años transcurridos desde que el continente se despertó hambriento y arrasado hayan conseguido borrar algo de las cicatrices de la historia; hay una esperanza, creo.

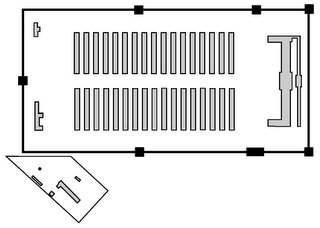

Pero Dachau es un núcleo pequeño y al empezar a acercarme veo surgir una masa de color blanco al noreste de la población, rodeada de verde y casas algo dispersas, un agujero en la trama urbana. Puede ser, quién sabe, un campo de fútbol de barrio o un hospital, pues la definición, como digo, es baja y no permite llegar a una conclusión. Y sin embargo, me cuesta creerlo, así que busco un esquema o una foto de lo que fue Dachau, es decir el horror, el campo en sí mismo, y cuando la encuentro veo que tenía (o tiene) esta formación: