"TOKIO BLUES":Hay otros mundos (y otras ópticas)

Este post nace como réplica a un comentario de mi amigo Antonio Asencio en su blog (viernes 20 de enero, el link siempre lo encontráis a la derecha) sobre el libro de Murakami “Norvergian Word”, o “Tokio Blues” en su traducción española. Lo curioso es que ni a ti ni a mí nos entusiasma el libro, pero yo discrepo de tu interpretación, Antonio.

Este post nace como réplica a un comentario de mi amigo Antonio Asencio en su blog (viernes 20 de enero, el link siempre lo encontráis a la derecha) sobre el libro de Murakami “Norvergian Word”, o “Tokio Blues” en su traducción española. Lo curioso es que ni a ti ni a mí nos entusiasma el libro, pero yo discrepo de tu interpretación, Antonio.Hablemos sobre todo del sentido del triángulo que une a Watanabe, el protagonista, Naoko la novia de su amigo suicidado y Midori, la chica extravagante compañera de carrera.

No creo que Naoko represente una forma de negatividad respecto a la vida (a las oportunidades que nos ofrece) y Midori, en cambio, una cierta receptividad, una apertura alegre. Creo que ésa es una visión muy occidental y éste, a pesar de las referencias literarias y musicales y de las apariencias, es un libro muy japonés. En ese sentido, sobre todo, sería erróneo deducir del hecho de que Naoko se suicide esa dicotomía Sí/No a la que hacías alusión.

Tomemos un ejemplo: la “colonia de curación” en la que se recluye Naoko no está presentada bajo un prisma demasiado negativo: el propio Watanabe se siente en extremo atraído por la vida en su interior y percibe la abstracción de la delgada línea que separa la locura de la cordura. Podía haber sido, en efecto, el espacio-símbolo de la negación de los placeres, de la vida y sin embargo es allí, y no en Tokio, donde el amor de Watanabe y Naoko se consuma al fin. Allí, también, el placer de comer, de pasear, de escuchar y tocar música aparece en toda su plenitud.

Por tanto, subyace un discurso mucho más próximo a la cultura hippy de lo que haces notar: Tokio es un espacio de alienación (como queda demostrado por las anécdotas del compañero de habitación, que hace gimnasia escuchando la radio al amanecer y por el detalle de la bandera cada mañana) en el que incluso espíritus libres como los de Watanabe, Naoko y Midori corren el riesgo de quedar engullidos.

Así las cosas, es de pura lógica que el amor entre Watanabe y Naoko no pueda consumarse en la ciudad y que esa imposibilidad haga que Naoko deslice hacia la locura. La supuesta “locura” de Naoko significa que es incapaz de enfrentarse al mundo, como suele decirse. Pero el experimento de la “colonia de curación” demuestra que Tokio no es el mundo, que existen otros mundos y que esa definición de la locura es completamente relativa a lo que se entienda por “mundo”. Sin embargo, la “curación” de Naoko, que en este caso se aparenta a un renacer (en el que la amiga que le toca a los Beatles es la nueva madre) ya es imposible: en cierto modo, está contaminada y para ella no existe salvación. La presencia de Watanabe le es beneficiosa, pero la llegada de sus padres (cuya propia existencia demuestra la imposibilidad de renacer, lo que nos ata a la realidad de “este” mundo) le es fatal.

¿Y Midori? Midori es en extremo similar a Watanabe. Como él, es un espíritu libre, aunque mucho más alegre y festivo. Ambos luchan por no quedar enzarzados en la maraña de alienación de la ciudad (que representa, para él, las sórdidas escapadas sexuales con su amigo y, para ella, el peso de la tienda que hereda de sus padres muertos). Sin embargo, Watanabe tiene otro afán que le empuja hacia la frágil y cristalina Naoko: la búsqueda de una forma de pureza que ella simboliza. Y ahí entra un prisma muy japonés.

El hecho mismo de la inadaptabilidad de Naoko demuestra su pureza, su carácter incorruptible. A esa pureza, se opone Midori, que es flexible, se adapta a lo que se va encontrando, a base de mentiras, un poco como el propio Watanabe lo hace a base de anonimato, de indefinición: puesto que Watanabe no es nadie (se supone que aún no es nadie, porque es joven, pero eso poco importa), Watanabe puede ser cualquiera, desde el compañero de juergas del brillante futuro diplomático hasta el enfermero del padre de Midori.

Así pues, la indefinición del personaje de Watanabe es consubstancial al discurso que desarrolla la novela y, personalmente, no la encuentro molesta. En la búsqueda de su propia definición, Watanabe aspira a ser como Naoko (es lo que él llama amor), de ahí el hecho de que deje la ciudad por una casita a las afueras, con su huerto y su guitarra y sobre todo el absurdo peregrinaje final, que tiene un punto místico, de purificación. Finalmente, sin embargo, debe resignarse a aceptar que su semejante es Midori y que su lugar está junto a ella.

¿Y si una novela me muestra todo esto, que es muy interesante, porqué no me ha acabado de gustar? Es posible que sea porque soy occidental y no entiendo la visión japonesa de ciertas cosas. Es probable que sea porque la prosa (o por lo menos la traducción) es llana, casi sin relieve, muy poco emocionante y torpe en la descripción de sentimientos. Sin duda también, este discurso que encuentro a la base del libro, me sabe a caduco, muy propio de los años sesenta y setenta, algo con lo que no me acabo de sentir identificado, aunque me interese.

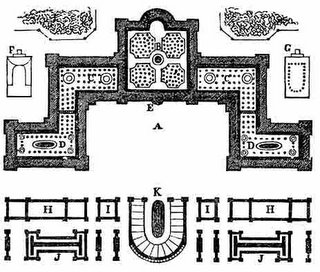

La fundación de la utopía urbana se basa, por lo tanto, en la ruptura tanto con el mundo tradicional de la iglesia y la familia como con el incipiente sistema capitalista, puesto que ambos reprimen la satisfacción de las pasiones humanas. En su traducción espacial, la utopía pretende abolir no tanto la privacidad, que es necesaria para el contacto físico, como la estructura familiar en pos de la vida comunitaria. Éste de la comunidad/familia será un tema recurrente en todas las utopías urbanas, como verán los que sigan leyendo esta serie.

La fundación de la utopía urbana se basa, por lo tanto, en la ruptura tanto con el mundo tradicional de la iglesia y la familia como con el incipiente sistema capitalista, puesto que ambos reprimen la satisfacción de las pasiones humanas. En su traducción espacial, la utopía pretende abolir no tanto la privacidad, que es necesaria para el contacto físico, como la estructura familiar en pos de la vida comunitaria. Éste de la comunidad/familia será un tema recurrente en todas las utopías urbanas, como verán los que sigan leyendo esta serie.

El niño que habla con Dios es el hijo del pintor, un chico con problemas. Se plantea pues la cuestión del legado. Bien, rechazamos la religión, el orden establecido, pero ¿qué proponemos? El niño necesita saber en qué cree el padre y que éste le diga que no cree en Dios no puede satisfacerle. Si quiere encontrar una respuesta para su hijo, el protagonista deberá buscar en su interior. Y así encuentra el amor. Al ir a hablar con la profesora de religión de su hijo, el pintor se encuentra con una chica preciosa, guapa y encantadora, que adora sus cuadros. Es rubia y viste de manera colorida, mientras su mujer es el arquetipo mismo de la italiana sombría, que ejecuta su papel de mujer en la sombra. La rubia, de la que se enamora al instante, le recita un poema ruso (del padre de Tarkovski), que habla de la belleza de la naturaleza y expresa la insatisfacción que le provoca: “eppure questo non basta”. No, no basta con ser hombres, con vivir físicamente: el espíritu necesita una metafísica que, además, para poder transmitirla, debe ser coherente, o en todo caso, enunciable, efable.

El niño que habla con Dios es el hijo del pintor, un chico con problemas. Se plantea pues la cuestión del legado. Bien, rechazamos la religión, el orden establecido, pero ¿qué proponemos? El niño necesita saber en qué cree el padre y que éste le diga que no cree en Dios no puede satisfacerle. Si quiere encontrar una respuesta para su hijo, el protagonista deberá buscar en su interior. Y así encuentra el amor. Al ir a hablar con la profesora de religión de su hijo, el pintor se encuentra con una chica preciosa, guapa y encantadora, que adora sus cuadros. Es rubia y viste de manera colorida, mientras su mujer es el arquetipo mismo de la italiana sombría, que ejecuta su papel de mujer en la sombra. La rubia, de la que se enamora al instante, le recita un poema ruso (del padre de Tarkovski), que habla de la belleza de la naturaleza y expresa la insatisfacción que le provoca: “eppure questo non basta”. No, no basta con ser hombres, con vivir físicamente: el espíritu necesita una metafísica que, además, para poder transmitirla, debe ser coherente, o en todo caso, enunciable, efable.